インタビュー

【所長就任インタビュー】「関係性の医療」を追求し、看護師が管理職としても活躍できるサポート体制

児童・思春期に特化した訪問看護ステーション・ナンナルは、みなさまのお力添えにより、杉並、世田谷、江東と拠点を増やし、支援エリアを広げています。2024年11月には新たに中野ステーションを開設しました。

中野ステーションで所長を務める永山幹樹は、看護師として現場での支援に従事しながら、管理職としてのキャリアも広げてきました。今回は、永山のキャリアや想い、ナンナルの管理職への支援体制などについて、ナンナルを運営する株式会社カケミチプロジェクト取締役 COOの塩見耕平と一緒に話を聞きました。

話を聞いたスタッフ

ナンナル中野ステーション所長 看護師

永山 幹樹(ながやま・もとき)

株式会社カケミチプロジェクト 取締役 COO

塩見 耕平(しおみ・こうへい)

「個別性の高いケアを届けたい」とナンナルに入職

――永山さんが看護師を目指そうと思ったきっかけは何ですか?

永山 看護師を志したのは私が24歳のときのことです。ワーキングホリデーでカナダに滞在しているとき、以前から関心のあった看護を現地の学校で学びたいと思いました。

日本で通っていた高校から成績証明書を取り寄せたり、現地の高校生に混ざってサマースクールにも通ったりしていましたが、その矢先に実家の都合で日本へ戻ることに。ただ、帰国後も看護を学びたい気持ちは変わらなかったので、看護学校を受験して26歳で入学し、卒業して30歳で看護師になりました。

――これまでのキャリアについて教えてください。

永山 最初は総合病院の総合内科で働きました。患者さんの入院期間が短く、手術も多いため、日々の仕事をこなすだけでも精一杯で、慌ただしく過ごしていた記憶があります。患者さん1人ひとりに対して個別性のあるケアを届けるのは難しい状況でした。

総合内科で3年半ほど勤務した後、知り合いの紹介で精神科病院に移り、7年半ほど勤務しました。その職場では、患者さんのケアにあたりながら25名ほどのナースが所属する病棟で副師長も務めました。シフト管理や機能別看護の割り振りなどの事務的な業務に加え、感染委員会や、病状に合わせて行動制限が最小化されるようにモニタリングする行動制限最小化委員会の活動など、多岐にわたる業務を経験。最初は右も左もわからない状態でしたが、次第に管理職にやりがいを感じるようになりました。

一方、病棟では患者さんと向き合う時間がやはり限られています。すべての患者さんに行き届いたケアができるかというと、できることには限界があると感じるようになってきました。その後、精神科専門の訪問看護ステーションに転職し、半年ほど勤務してみて、自分には訪問看護が向いているのだと実感できました。

そんなある日、NHK『クローズアップ現代』でナンナルの取り組みが紹介されているのをたまたま見ました。それがきっかけで接点を持ち、2023年9月にナンナルに入職しました。

精神科看護は「関係性の医療」

――実際にナンナルで働き始めてからの印象はいかがでしたか?

永山 精神科での勤務経験はありましたが、働き始めた当初は「対象が子どもに変わっただけでこんなにも違うのか」とこれまでの経験とのギャップを感じることが多かったです。

大人の方を対象としていたときも、さまざまなことに気を配りながらゆっくりと関わるようにしていました。ただ、自我の発達段階にあるお子さんの心は、大人以上に傷付きやすく繊細です。ナンナルでの仕事を始めた当初は「自分の一言が目の前のお子さんにどう影響するだろうか」「もし傷つけてしまったらどうしよう」という気持ちが大きく、どう関わっていけばいいのか悩む瞬間も多かったですね。

――お子さんと関わってきた中で、印象的なエピソードはありますか?

永山 不登校のお子さんの変化が印象に残っています。そのお子さんは、次第に外出自体が億劫になり、心を閉ざしているような状態でした。訪問を開始したときは、私のことを絶対に名前では呼んでくれなかったんです。しかし、関わり続けているうちに少しずつ関係性ができてきて、いつの間にか「ながやまっち」と呼んでくれるようになりました。今では私に対して心を開いてくれているようで、一緒に遊びながら笑顔で過ごせる時間も増えてきました。

また、ある日ナンナルを利用するお子さん同士が集まるグループミーティングに誘ったところ、その場に参加してくれることになったこともありました。最初は会話に参加するのが怖かったようで、スマホでゲームをしていましたが、慣れてくるとほかのお子さんとのカードゲームで遊べるようになって。最後に「楽しかった。また来る」と言ってくれたときには、嬉しかったです。家族以外の人と信頼関係を結んだ経験は、お子さんの自信につながり、その後の人生における糧にもなると考えています。

――病棟と訪問看護では、どんな違いがあると感じますか?

永山 精神科の病棟には、患者さんの安全と命を守るための細かなルールが多く存在します。最悪のケースを防ぐために、持ち込み可能な物品をある程度制限する必要があるのは仕方のないことですが、規則によって患者さんのためにできることも限られてしまう側面もあります。

一方で、利用者の方のテリトリーに看護師が入らせていただく訪問看護では、病棟勤務時代に感じていたもどかしさを感じることはなく、より個別性の高い看護ができることに魅力を感じています。

――ナンナルの魅力について教えてください。

永山 医療者と患者さんの関係性によって、患者さんの精神状態はよくも悪くも変化します。つまり、精神科看護は「関係性の医療」なんです。

その視点に立ったとき、お子さんに寄り添うことを大事にしているナンナルは、関係性の医療を追求できる場だと感じています。たとえば、一緒に遊ぶときには、そのお子さんが好きなこと、大事にしていることを尊重します。また、チームでお子さんに関わることで、よい信頼関係を構築しているケースが多いと感じています。

持続的に質の高いケアを届けるために

――永山さんが中野ステーションの所長になった経緯について教えてください。

塩見 精神科病院での管理職経験があるのに加え、コミュニケーションも丁寧な永山さんであれば、新設するステーションの所長として活躍してもらえると思い、採用段階から所長候補として入職してもらった経緯があります。世田谷ステーションでしばらく所長の補佐業務を経験後、中野で所長を務めてもらうことになりました。

看護師さんのなかには、サポート役なら喜んで引き受ける一方で、トップに立つのは気が引けてしまうという方も少なくありません。きっと患者さんの命に向き合う仕事だからこそ、責任ある立場を任されることにプレッシャーを感じる方も多いのだと思います。そんななか、永山さんが自ら「チャレンジしてみたい」と手を挙げてくれたことに感謝しています。

我々は看護師・作業療法士が利用者さんのケアに集中できるように事務的なサポートをしっかりしていかなければと改めて感じています。

――ナンナルにおける所長の役割は?

永山 利用者のことを第一に考えるのはもちろんですが、一方で利益を出していかなければ、必要とする方たちに持続的にサービスを届けることができません。そのため、企業として存続していくという視点も持っておく必要があると考えています。ただ、私ひとりで重要な判断をするわけではなく、塩見さんや代表の岡先生にいつでも相談できる環境があるので、所長としてプレッシャーを感じることはあまりないですね。

塩見 たとえば、ステーションからどれくらいの距離にいらっしゃるご家庭まで受け入れるか、どういうルートを組むか、何名の利用者さんをケアできるのか、事業をどのように持続可能な形で展開していくかなど、日々の管理業務においても経営的な視点が必要となる場面は少なくありません。そんなとき、永山さんは現場のケアの質と組織としての継続的な支援の両面から考えてくれるので、とても助かっています。

ナンナルの仕事は「未来への投資」

――中野エリアの特徴は?

永山 中野・新宿・渋谷エリアには、子育てについて相談できる人が周囲におらず、孤独を感じている保護者の方が阿佐ヶ谷と比べて多い印象ですね。助けを必要としているご家庭からのお問い合わせも、すでに多くいただいています。今後、地域での認知を広める活動にも力を入れ、なるべく多くのご家庭にケアを届けられるようにしたいです。

――新たな営業所での活動がスタートした今、改めて今後の展望についてお聞かせください。

塩見 ナンナルの仕事は、個人へのケアであることはもちろんのこと、未来の社会への投資のような側面もあると考えています。

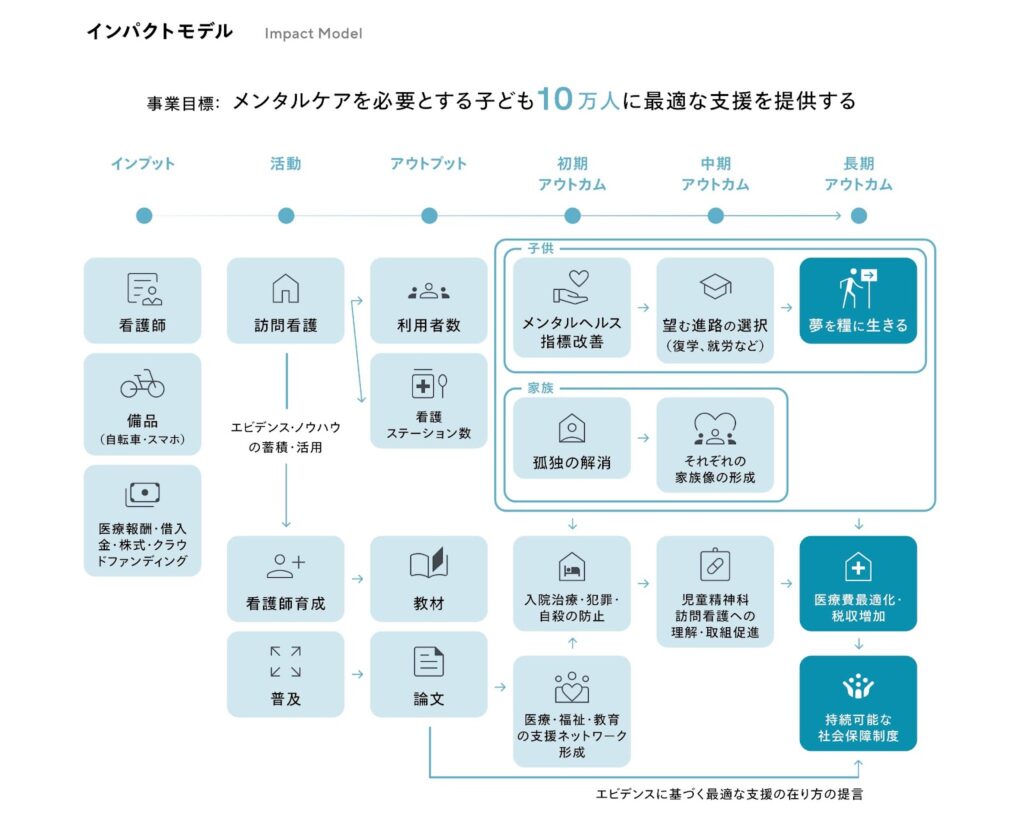

1人ひとりの利用者の方に質の高いケアを届けながら、社会全体に貢献をしていくためには、業界全体を育てていく必要があります。当社では「インパクトモデル」を策定し、実行を進めています。今は他の事業者さんとコミュニケーションを取りながら、新しい取り組みのガイドラインづくりや、研究会の立ち上げなども検討中です。

内部リンク:ナンナルは一般財団法人KIBOWと株式会社金子書房より出資を受け、より多くの子どもと保護者に最適な支援を届けていきます【開業3周年・代表インタビュー】

――最後に、ナンナルに興味のある読者に向けてメッセージをいただければと思います。

永山 児童思春期や精神科の経験がないことから、応募に躊躇している方もいるかもしれませんが、子どもに寄り添いたいという気持ちが一番大切で、専門性は後から社内で学んでいける環境があります。サポートは充実しているので、一歩踏み出してきてほしいと思います。

塩見 今すぐ転職を検討している方以外でも、ナンナルの仕事に興味のある方はぜひ気軽にご連絡いただけたらうれしいです。30分ほどオンラインでお話する時間を設けていますので、まずはナンナルのことを知っていただければと思います。

取材・執筆:西村和音

編集・撮影:遠藤光太(parquet)